La brecha salarial de género es una realidad que todavía persiste en muchas sociedades, y es una de las principales causas de la desigualdad entre hombres y mujeres. A pesar de los avances en los derechos y la conciencia social, las mujeres a menudo ganan menos que los hombres para realizar el mismo trabajo o por tener responsabilidades similares.

Esta brecha no es sólo una cuestión de diferencias en los salarios, sino que también refleja una estructura social y económica que perpetúa la desigualdad. Factores como la segregación laboral, la falta de políticas de conciliación, la discriminación y los estereotipos de género contribuyen a mantener esta barrera.

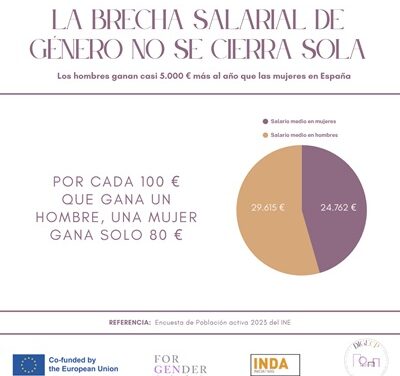

En España, la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres no solo persiste, sino que ha aumentado: en 2023 la brecha se situó en el 19,6%, frente al 19% del año anterior.

Los hombres ganan de media casi unos 5.000 € más al año que las mujeres (Fuente: Encuesta de Población activa 2023 del INE).

Esta desigualdad no es casual ni coyuntural. Se alimenta de múltiples factores interrelacionados:

-Mayor concentración de mujeres en ocupaciones a tiempo parcial

-Penalización por maternidad

-Asunción mayoritaria de las tareas de cuidados no remunerados

-Menor representación de mujeres en puestos directivos (techo de cristal)

Es importante entender que la brecha salarial de género no es sólo un problema individual, sino un obstáculo que afecta a toda la sociedad, limitando las oportunidades de las mujeres y perpetuando la desigualdad. Para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, hay que seguir trabajando para eliminar esta brecha y promover un entorno laboral que valore y reconozca el mérito y el esfuerzo de todos, independientemente del género.